社会人のためのAI活用術|ChatGPTで業務効率化&キャリアアップを実現

1. はじめに

近年、ビジネス環境においてAIの技術が急速に普及し、その影響力はますます大きくなっています。

今では多くの企業がAIの導入を検討しており、AIが前提となって戦略を立てているように見える企業も増えてきております。

また、様々なサービスが個人で無料でも利用でき、誰でも手軽に使えるツールとして身近な存在となりました。

記事を書いている時点では、ChatGPT 4.5/5.0が今後リリースされるとアナウンスがあり、Deep Researchが今までよりも質の高いアウトプットができるようになってきました。

今後も、今の私では想像がつかないほどAIの進化が急速にされていくと予想されます。

一方で、AIをほぼ使っていない人が多いのも実状です。

総務省の2024年7月時点の調査によると、日本で「生成AIを使っている(過去使ったことがある)」人の割合は9.1%しかありません。

もちろん今では利用者は増えていると思われますが、意識的にAIスキルを伸ばすことでキャリアアップにつながる可能性があります。

今後AIの活用はビジネスにおいて存在感を増していきます。

専用の知識がない人でも利用できるようになった今、AIを使いこなせるスキルを持てるかどうかでキャリアが大きく変わっていきます。

この記事では、AIのことをあまり知らない会社員向けに、私なりのおすすめの向き合い方をご紹介します。

会社員としてどのようにAIに向き合ってスキルを伸ばしていくべきか、ご参考になれば幸いです!

2. ビジネスにおけるAI活用のメリット

会社全体で大々的にAIを導入しなくても、仕事で個人的にAIを活用することで様々なメリットがあります。

とはいえ2025年現在、AIが人間の代わりを全てできるわけではなく人をサポートする立ち位置での活用が現実的です。

(一部では調査業務の代替などかなり人間の代わりが進んできましたが)

AIが得意なこと、強みを発揮するポイントを理解することで、どのようにAIを活用すべきか考えていきましょう。

① 作業効率の向上

生成AIは文章のドラフト作成や校正を自動で行ってくれるため、報告書やメール、プレゼン資料などの下書き作成にかかる時間を大幅に削減できます。

例えば、毎日の業務報告の文面をAIに作成してもらい内容を精査するだけでタスクを終わらせることができます。

一から考える、一から文章を入力する手間を考えると、使う場面によっては大きく効率化が図れます。

こうしたプロセスの自動化により、定型業務から解放されより戦略的な業務や創造的なタスクに時間を割くことが可能になります。

特に、定型業務の中でも自身のスキルアップやキャリアアップに繋がらないものは積極的に効率化し、意味のあるタスクに時間を割けるように活用していきましょう。

ただし、AIが生成する文章は完璧ではありません。間違った内容が出力される可能性もありますし、ご自身の業務や相手との関係性からそぐわない結果になることもあります。

そのため、AIに任せきりにするのではなく最終的なチェックや編集は必ず行いましょう。

② クリエイティブな発想を得る

新しいアイデアや視点を得るためのブレインストーミングツールとして、生成AIは非常に有効です。

企画やプロジェクトの初期段階において、曖昧なコンセプトを具体化するためのヒントや、これまでに思いつかなかったアプローチを提案してくれるケースがあります。

たとえば、マーケティング戦略の立案時にをAIに相談することで、多角的な意見を参考にしながらアイデアを発展させることができます。

また、市場調査や大量のデータを扱う分析など、自身の考えになかった視点のアイデアを得られることもあります。

しかし、AIの提案はあくまで参考材料として受け取り、最終的には自身でまとめましょう。

独自性やオリジナリティを出すためには、自身の経験や専門知識を加えてカスタマイズする必要があります。

③ 迅速な問題解決

業務上で発生する疑問やトラブルに対して、生成AIは即座に参考情報や解決策の候補を提示してくれます。

技術的な問題や資料作成中の疑問点、さらには業界の最新トレンドに関する質問など、幅広いテーマに対応可能です。

例えば、プログラムのバグ修正やマーケット分析の際にAIに調査や解説を依頼することで、手早く必要な情報を得ることができます。

ただし、トラブルシューティングの初動として非常に有用ですが、提示された情報が必ずしも正確・最新であるとは限りません。

公式な情報とのクロスチェックや自身での動作チェックなど、自身での確認も必ず行いましょう。

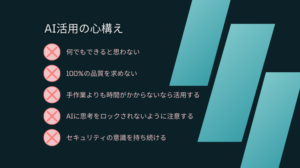

3. AI活用に関する心構え

企業でAIを検討する方をお話していても感じますが、AIに対して過度な期待をしているケースがよくあります。

AIを活用する時にどう付き合うべきか、向き合い方をお伝えします。

① 何でもできると思わない

現時点でのAIはかなり高度なことができるようになりましたが、決して万能ではありません。

各社が提供するサービスには得意なこと・苦手分野なことがあり、実装されている機能にも偏りがあります。

たとえば、文章生成や校正、簡単なデータ整理など汎用的なタスクは得意でも、専門的な判断や微妙なニュアンスの理解は人間の判断が必要な場合もあります。

全てをAIに丸投げするのではなく、得意な部分はAIに任せて細かい判断や表現は自分自身が担うなど、役割分担を意識することが重要です。

② 100%の品質を求めない

AIの出力結果に完璧を求めるのは、現状では現実的ではありません。

たとえ高精度なサービスであっても、生成される情報はあくまで参考値で自分で判断する前提だと意識しましょう。

自分が仕事で欲しい情報には、社内の非デジタルなデータや頭の中に蓄積された経験・知識など、簡単にはデータ化できない部分が多く存在します。

さらに、AIのアウトプットはプロンプトの書き方一つで大きく変わるため、AIの使い方に慣れていく必要もあります。

出力結果に過剰な期待をせず、必要に応じて自ら補正する姿勢が必要です。

③ 手作業よりも時間が増えないなら活用する

AIを導入すれば業務が必ずしも楽になるわけではありません。

実際、使い始めは操作に慣れるまで手作業と同じ、またはそれよりも時間がかかることもあります。

しかし、手作業と比べて時間が大幅に増えないのであれば、試行錯誤を重ねてAIに慣れていくメリットは大きいです。

将来的にAI技術が進化する中で早い段階でその活用方法を身につけておくことで、今後の業務効率やキャリアでの差別化に直結するでしょう。

私自身も、手作業でやる時間と同程度の時間で済むなら積極的にAIを活用しています。

AIで楽になることよりも、AIの経験値を業務負荷を上げずに積み上げていくことを重視しています。

④ AIに思考をロックされないように注意する

AIは様々なデータを用いてアウトプットを提供してくれる一方で、その結果に依存しすぎると自分自身の思考が狭まってしまうリスクがあります。

AIはあくまで一つの参考意見であり、必ずしも正しいとは限らない前提で活用しましょう。

仕事の中では相手次第で表現を変える必要がありますし、自社や業界特有の言い回しや重視する観点など、AIによる正論が最適解でないことも多くあります。

また、資料構成をAIで作成した場合にも、ミーティングの目的によっては内容が不足・過剰になる可能性もあります。

AIではそれっぽい回答が出てくるようになったからこそ、目的に合わせて必要性を冷静に判断しなければなりません。

仕事でのアウトプットは、自分の経験や感性を加えることで初めて真に価値のある成果が生まれます。

AIの出力を鵜呑みにせず、自分自身でレビューし必要な修正を加えることが必要です。

⑤ セキュリティ意識を持ち続ける

個人で利用する場合、企業が提供するセキュリティ対策が十分に整備された環境と比べ、リスクが高まる可能性があります。

特に、社内情報や個人の重要なデータは、決して安易にAIサービスに入力してはいけません。

たとえ「学習データに利用しない」と謳っているサービスであっても、技術が成熟していない現状では悪意のある第三者に狙われるリスクが完全にゼロになるわけではありません。

基本的には会社のガイドラインに沿って活用し、個人的な利用では一般的な情報収集やまとめ作業にとどめましょう。

機密性の高いデータは徹底的に管理することが必要です。

4. 個人としてどうAIを使うべきか

個人がAIを有効に活用するために、大切なのは「プロンプトをしっかりと書けるようになること」です。

今後様々なAIツールが出てくる中でも、AIに使われるのではなく自分で使いこなせるようになるにはプロンプトを書く力が不可欠です。

多種多様なAIツールが市場に出回っていますが、まずはChatGPTやGeminiなどの基本的なツールを使いこなし、自分なりの使い方を模索することが重要です。

効果的なプロンプトを作成するスキルを磨くことで、あらゆるツールに共通する根幹のスキルを身につけられ、最大限の成果を引き出すことができます。

例えば、議事録の文字起こし・要約のAIツールをただ使っているだけでは、数多あるAIサービスの1つに詳しくなったに過ぎません。

要約の観点やフォーマットをプロンプトで書く力があれば、今後他のツールを利用する場合にも自分自身の思い描いた指示が出せるようになります。

プロンプトの書き方ノウハウはXでも様々な方が投稿されています。

ただし、プロンプトも100点の書き方はないため、多くの方が試行錯誤しながら使い方を試しています。

正解がないからこそ多くのノウハウを参考にして自分で書いて試すことで、どのようなプロンプトがアウトプットに影響するのか経験していくことが重要です。

AIを使っていく上で、一文・二文の短いプロンプトだけで満足してはいけません。

プロンプトの書き方次第でアウトプットは大きく変わります。

また、全員が様々なツールを触って「AIツールマニア」になる必要はありません。

AIツールに詳しい人とAIを使いこなせる人は別ものだと理解しましょう。